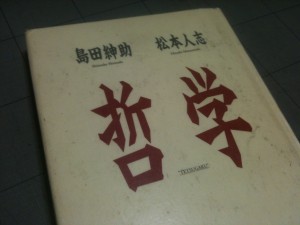

息子がケガをして連れていった、整形外科の待ち合い室に置いてあった本。それが、島田紳助さんと松本人志さんによる『哲学』(幻冬舎)。

強く印象に残った部分を、少し長くなるが引用させていただく。テンポの話は、いわゆる音楽のようでもあり、ヒップホップというか、ラップミュージックの話にも思える。

テレビで漫才を見ることはあっても、おもしろいとい思ったことはなかった。

「漫才なんてしょうもない」「つまらん」とずっと思ってた。

それがある日、高校三年生で大学の入試を控えた朝のこと。何気なく見たテレビで、ある人に出会ったのだ。

あれはたしか、親父が見ていたNHKの漫才コンクールの番組だ。コンクールで優勝したのがその人のコンビだった。

僕はその人の漫才に、大げさにいうなら、地球の回転が止まったような衝撃を受けた。

「これはいったい誰や? 漫才師の中にも、こんなおもろい人がおるんや」

その驚きは、今考えてみると、松本を初めて見たときとよく似ている。

「これは自分と一緒や。自分と同じ感性を持った人がここにいる」

そしてその人が、なんかよくわからないが小さな賞を貰(もら)っている。

「これが世に認められる時代が来るかもしれへん」「この人と戦ってみたい」と、そう思った僕は即座に大学進学をやめて、漫才師になる決断を下した。

その人というのは、他でもない。

島田洋七さんだ。

洋七さんが、今の上方よしおさんと組んで作ったコンビ『B&B』がちょうど人気の坂を上り始めようとしている頃のことだと思う。

今はまだ小さい種みたいなものかもしれないが、若い層だけをターゲットにした、感性勝負の漫才がいずれ天下を取る日が来るに違いない。徳川幕府のような『やすきよ』師匠の漫才をうち倒せるかもしれない。

洋七さんの喋りを聞いて、天啓のように僕はそう確信した。

そして、僕は漫才師を志したのだ。

つまり、そもそものスタートから僕は、それまでの漫才師たちが営々と築き上げたきた万人向けの笑いに背を向けていたのだ。

その天下を取るための最大の武器が、洋七さんの機関銃のような速いテンポの喋りだった。

今まで漫才というものに見向きもしなかった若い層に訴えるには、その16ビートのテンポがどうしても必要だったのだ。

少し専門的に説明すると、喋りの『間』の数を減らして減らして、一人が喋る時間をできるだけ長くして、僕たちはあの速いテンポを作り上げていったのだ。そこに至るまでには、かなりの苦労もしたつもりだ。

それだけに、漫才のテンポというものに対して、僕は人一倍敏感だったのかもしれない。

ところが、ダウンタウンの漫才には、その速いテンポがなかったのだ。

僕らのテンポを16ビートだとしたら、それ以前の8ビートよりも遅い、それこそ4ビートくらいに感じた。